まえがき。

このページでは、伊藤研究室はいまどのように活動しているか、

伊藤研究室への配属に際してどんな注意が必要か、という思いを徒然なるままに書いてみました。

とても長い文書ですが最後まで読んで下さい。情報科学科の研究室配属方法、他大学からの受験方法、といった重要な情報が最後に載っています。

この文章はあくまでも「目標設定」であって、必ずしもここに書かれていることが100%実現できなければ伊藤研究室に在籍できないという意味ではありません。軽い気持ちで読み進めて下さい。

|

研究室生活について素晴らしい解説をされている方々が学外にもたくさんいます。

伊藤が特に共感するページの例を以下に紹介します。 大学院生へのメッセージ(京都大学 篠本滋先生) 研究室運営について(明治大学 中村聡史先生) 稲見・檜山研究室 運営方針 (2019年度上半期版) 新しく研究室に入る人のためのオリエンテーション(心構え編)(九州大学 井上創造先生) 研究室の選び方(名古屋大学 時田恵一郎先生) 大学で「きちんと」研究をしていた人が企業でも有能な理由。 |

伊藤研究室に関する主な数字。

伊藤研究室の財産はこれまでの先輩の活動です。皆さんの先輩のアクティビティを、以下の数字で実感してください。

- 大学院(博士前期)進学率:96%(1〜20期で102人中98人) ※うち6人は他大学または他研究室への進学

- 大学院(博士後期)進学者数:研究室創立以来29人 ※ただし半分以上は社会人博士学生

- 英語発表でのBest Paper, Best Poster, Journal Nomination等の経験:2024年までに24件

- 2か月以上の研究留学:2012〜2019年, 2022~2024年で延べ49人

そして、これから配属される皆さんにも、これが当然のレベルとして研究に臨んでいただく、ということを念頭に置いてください。 目安として年2回程度の学外発表、大学院に進学したら英語での学会発表。 これは伊藤研究室では義務に近い目標設定だと思ってください。

(必ずしも情報科学科は、卒業のために上記のような基準を設けません。しかし、配属先研究室での義務は、卒業の基準とは全く別のものだと思って下さい。)

伊藤研究室は、配属と同時に、

速いペースで研究を進めます。

伊藤研究室の、配属直後の4年生の研究スケジュールは、以下のようになっています。

| 3〜4月 |

研究内容の概要をゼミで勉強する。 自分の興味のある研究テーマを自分で決めて、論文調査を自分で進める。 |

| 5月 |

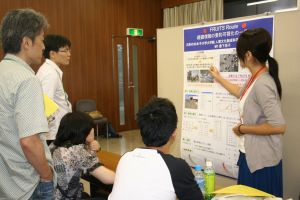

研究室内合宿で発表デビュー。 発表10分、質疑20分、という形式で自分の研究テーマを紹介する。 いきなり先輩方の質問攻めにあう。 |

| 6〜8月 |

自分の研究内容を原稿にまとめる。 学外の研究室との交流会で研究を発表する。 研究内容に関するプログラミングを始める。 |

| 9月 |

同じ分野の他大学の学生が集まる大規模な合宿の場で研究発表。 1時間弱の長丁場で、優秀な他大生たちの質問を山ほど受ける。 |

このように伊藤研究室は、

4年生前期が忙しい研究室 です。そして伊藤研究室では、

就職活動があろうが、教育実習があろうが、

毎年全員必ず、このペースで研究を進めています。就職活動や教育実習で研究に遅れが出るようなら、ゴールデンウィークや夏休みを研究に専念することで、遅れを取り戻してください。

伊藤は「早い時期に発表して早い時期から人の意見を聞く」ことが研究へのスキルを高めるコツの一つだと思ってます。また、伊藤研究室では後述の通り、研究テーマが人によってバラバラなので、否が応でも「まず研究テーマを決めて人前で発表し、それから必要な基礎知識やスキルを学ぶ」という順番で研究を進めないといけません。このような理由から、非常に早いタイミングで人前で発表するようなスケジュールを組んでいます。このような運営方法に不安のある人は他の研究室を目指したほうがいいでしょう。

なお他大学からの進学者については、個別に相談してベストな手段をとろうと思います。

他大学での学部卒業研究内容から派生した内容で大学院の研究に取り組むのであれば、学部卒業研究についても差し支えない範囲で協力します。そうでない場合にも、例えば東京近郊に在住している人の場合、学部卒業研究と並行して伊藤研のゼミにも参加する、といった形が考えられるかと思います。

研究テーマの決め方について。

伊藤研究室の研究テーマ探しにおける主要な2種類の方法論を以下に示します。

[パターン1]Needsを満たす。

伊藤が学内・学内の専門家・関係者から委託されたり、あるいは伊藤がかねてから着手している研究テーマを分けてもらう。

伊藤研究室の過去の研究テーマの中には堅実な分野の研究テーマが多く見られます。また最近ではAI(主に機械学習)やデータサイエンスに絡んだ共同研究が急増しています。これらの多くは伊藤が専門とする「可視化」を応用したテーマとなっています。

この形で研究テーマを選ぶことには、以下の通り、非常に多くのメリットがあります。

- 研究室外の専門家が「これは必要だ」と思って提唱した研究テーマです。よって、その研究が何のために必要であるかを説明するのは簡単です。

- 伊藤にも責任が伴っている研究テーマですから、研究が進まなくて困っている場合には、伊藤が積極的に介入します。

- 学外発表のお膳立てが揃っている場合も多く、比較的早期に学外発表に行けます。

[パターン2]Seedsを開拓する。

自分でやりたい研究テーマを見つけて着手する。

主として個人ユーザ向けの研究テーマや、趣味や娯楽のカラーが強い研究テーマは、このパターンで実現されています。意欲的な人は、このパターンで、自分のやりたいことを見つけてくださって結構です。ただし、教員の強力な指導は得られないと考えて、自己責任で研究テーマを選んでください。

研究テーマ探しを学生が独力で行うのは容易ではありません。特に教員の専門から離れた研究テーマを探したい場合には、完全に自己責任でそのテーマを選んでもらうことになります。

そのかわりに、[パターン1]の人に負けない充実感と、多くのノウハウを得ることができるでしょう。

なお、自分でテーマを決められない人は[パターン1]の形で研究テーマを決めることになりますので、ご理解ください。 あるいは、基本的には自分の好きな題材にもとづいた研究でありながら、そこに伊藤の得意な研究手法を絡めるという、[パターン1]と[パターン2]の中間的なアプローチをとる学生も多数います。

現時点で伊藤研の多くの学生が従事する研究テーマの例を以下に示します。

- 機械学習やデータサイエンスを支援する可視化の研究。 伊藤は本学で「文理融合AI・データサイエンスセンター」のセンター長を兼任していることから、AIやデータサイエンスに関係ある共同研究も多く、それに関係する研究テーマに属することになります。

- データの偏り(バイアス)およびそれがもたらす不公平や不利益といった社会問題のデータサイエンス。 伊藤は本学で「ジェンダード・イノベーションセンター」の研究員を兼任していることから、主に男女差に関するデータの分析と可視化に取り組んでいます。

- 音楽や絵画の理解や解析。 伊藤は2024年度に新設される共創工学部文化情報工学科にも所属することから、文化に関係ある情報処理の一環として、音楽や絵画の解析とその可視化を今後重点化しようと考えています。

- インタラクション技術の一種として、各種のレッスン(例えばスポーツ、ダンス、楽器)を支援するシステムの研究。

伊藤研究室の環境と方針を理解して下さい。

伊藤研究室には教員が1人しかいません。

B4やM1で研究のスタートダッシュを切れる研究室を選ぶことは、多くの学生さんにとってそれなりに重要です。というのも、B4やM1での研究の進度が、皆さんの進路や金銭的負担に影響を与える可能性があるからです。M2での就職活動時にM1までの研究成果が大きく影響する場合もあります。M2で奨学金返済免除申請を出す人も、日本学術振興会の特別研究員DC1としての博士学生を目指す人も、M1までの研究成果が大きく影響します。

B4やM1で研究のスタートダッシュを切れる研究室を選ぶことは、多くの学生さんにとってそれなりに重要です。というのも、B4やM1での研究の進度が、皆さんの進路や金銭的負担に影響を与える可能性があるからです。M2での就職活動時にM1までの研究成果が大きく影響する場合もあります。M2で奨学金返済免除申請を出す人も、日本学術振興会の特別研究員DC1としての博士学生を目指す人も、M1までの研究成果が大きく影響します。

伊藤研究室の環境面でのボトルネックは、教員が伊藤1人しかいない(助教やポスドクもいない)上に、国立大学にしてはかなり学生数が多い研究室です。しかも後述の通り、研究テーマも生活リズムも多様性が高く、学生1人1人が独立して(=先輩を頼らずに)研究しないといけません。

学生数が多い理由は大学院進学者数が多いからです。情報科学科からの4年生配属者はほぼ全員が内部進学しますし、他大学からも海外からも大学院で入学する人がいます。さらに博士後期課程にも一定の進学者がいます。2027年度以降は文化情報工学科からも研究室配属がありますので、学生数の増加に拍車がかかることが予想されます。 いずれにしても、教員が学生1人あたりにかけられる時間に限りがある研究室であることは間違いありません。本学ならではの少人数教育を研究室生活にも期待するのであれば、他の研究室を目指したほうがいいかもしれません。

もう一つの問題点として、伊藤は研究指導以外の仕事が非常に多いという点があります。学内でも責任を伴う仕事を任命されていますし、学外でも多くの学会の委員長や理事を務めています。よって、ただでさえ1人しかいない教員が頻繁に会議や外出で不在にしているという状況があります。

以上のような状況により伊藤研究室では、配属半年以内の学生とは隔週で教員との面談を実施しますが、それ以降は面談は申込制になります。よって、自分から面談を申し込まないと教員との議論の機会がどんどん失われます。それが理由で研究成果を出せなくなる可能性もあります。

お世辞にも伊藤研究室は環境のいい研究室とは言えません。学生が自主的に教員に声をかけなくても教員のほうから毎日みっちり相手をしてくれるような親身な研究室を選びたければ、他の研究室を選びましょう。

有形財産も無形財産も獲得しましょう。

伊藤は研究によって得られる財産には2種類あると考えています。[有形財産]

経歴や収入になる成果。例として、学会発表業績、各種の表彰や賞金など。

[無形財産]

定量化されないスキルや知識。例として、専門知識、文書作成・プレゼンテーションなどのスキル、論理思考力や問題発見力など。また人脈なども含む。

定量化されないスキルや知識。例として、専門知識、文書作成・プレゼンテーションなどのスキル、論理思考力や問題発見力など。また人脈なども含む。

有形財産の獲得は研究に取り組んだ量に対してかなり強い正の相関がありますが、完璧に正比例するとも言えません。運や巡りあわせに左右されることも時々あります。

一方で無形財産は決して皆さんを裏切りません。努力の量に対して必ず向上します。また研究職に就かない人にも生涯にわたって役に立つ財産となります。

不運にして、例えば研究課題を変える必要に迫られた人も、例えば体調不良などの理由で一時的に研究を離れた人も、それまでの努力で無形財産を獲得している人であれば着実にリカバーできるでしょう。

研究生活を経て自分はどんな無形財産を得られているか、これからどんな無形財産を得たいか、考えながら研究生活を送ってください。そうすれば、研究室生活が皆さんにとって意味のあるものであったことを認識しやすくなるでしょう。

研究室という集団の中での役割も果たして下さい。

伊藤が描く理想の研究室像の一つに、 一部の優秀な学生が活躍するというよりも、一人残らず全員が一定以上の意欲と成果をもって参加する研究室 という観点があります。 それを実現するためにも、全員の研究に全員が意見を交わす、そんな研究室であってほしいと願います。

このような研究室を目指すために、皆さんに念じて欲しい一言があります。それは、

です。皆さんがお互いの研究を向上させるためには、お互いの研究に積極的に質問すること。 これも研究室生活の義務である、という自覚を持って下さい。

それと同時に、思い出深い研究室生活を送ること、卒業も長く続く友人関係を築けるような研究室生活を送ること、 なども目標にして欲しいと考えています。 研究室生活は、学生時代の友人作りにおいて、ほとんど最後のチャンスです。 盛り上がって過ごした日々は、長く皆さんの記憶に、財産として残るものです。 そのような財産を皆さんに持っていただくための研究室作りを、伊藤は心がけたいと思っています。

研究室の教員には、やむを得ず皆さんを評価しなくてはいけない時があります。研究生活は必修科目ですので毎年成績をつけなければいけません。また、進路や奨学金に絡んだ推薦書を作成する際に皆さんの点数をつけないといけない場合もあります。

伊藤は皆さんを学力や研究業績だけで順位付けることはしません。むしろ

- どれだけ積極的に研究室内で議論した上で自己の研究テーマを進めたか

- 研究室のゼミや行事にどれだけ休まずに出席し、どれだけ他の学生の研究にも有益なアドバイスを出したか

- 研究室の将来にどれだけ多くの資産を残したか

皆さんは投資されています。

本学の経理は主に授業料と税金でできています。むしろ税金のほうが大きな割合を占めています。よって皆さんは研究室生活において、授業料のモトを取るだけでなく、税金によって投資してもらった社会へのお礼を形で示す必要があると考えます。

では研究室生活の中で、どのようにしてモトを取り、どのように社会にお礼をするか、私なりの意見を述べます。

授業料のモトを取るためには、研究費を使っていい経験を積んで下さい。 いろんな場所に学会発表に行けば、文章力や発表力もあがりますし、多くの人脈ができます。これらの実力と人脈が皆さんの将来を拓きます。

社会にお礼するためには、完成された研究成果を文章として出版し、その知見を後世に残してください。 いまや論文を読むのは研究者だけではありません。聞くところによると伊藤研究室の論文は多くの企業人(非研究職)や高校生にも読まれているそうです。 そのような形で多くの人に読んでもらえる、完成した研究成果をあげてください。そして、研究の動機、研究動向から始まり、理論や実装の詳細、実験結果や考察にいたるまで、すべてを後世に書き残して下さい。

皆さんは投資されて研究室生活を送ります。いい経験を積んで皆さん自身が成長するとともに、後世の発展につながる記録を論文という形で残すことで、社会にお礼をしてください。

伊藤研究室を目指す学生の多様性。

学生の多様性は伊藤研究室の長年の特徴の1つだと考えています。単に他大学や他国からの進学者が多いというだけでなく、研究室配属後の過ごし方も多様です。伊藤は研究という本業以外にも、インターンシップ・ハッカソン・留学といった学外活動を奨励していますし、また研究室配属後のアルバイトやサークル活動も一切制限していません。さらに上記の通り、最近の伊藤は非常に忙しいです。以上のことから伊藤研究室は、ひょっとしたら放置系ブラック研究室に見えるかもしれないくらいの自主性をベースにして研究室を運営しています。

研究に対するモチベーションも人それぞれです。伊藤研究室の本来の専門性に関係なく自分のアイディアを持ち込んで研究テーマにしようとする学生もいますし、逆に伊藤の得意分野に従事することを望む学生もいます。さらに、企業共同研究に参加することを目当てに伊藤研究室を志願する学生もいます。

研究内容も、データ分析や科学シミュレーションといった社会的にクリティカルな問題に関わりたいという学生もいれば、日常生活を題材にしたい学生もいますし、さらにはアーティスティックな題材やエンターテイメント性のある題材に取り組みたい学生もいます。

よって伊藤研究室では学生の勉強内容も発表先もバラバラです。全員で一つの教科書を読んだり、全員で同じ学会に行って盛り上がるという機会はありません。時には孤独感と戦いながらの研究生活になるかもしれません。一体感をもった研究室生活を送りたいのであれば他の研究室を目指すべきでしょう。

このように伊藤研究室は、学生を1つの枠にはめたり、1つの目標に一丸となって向かわせるのではなく、個人のモチベーションやライフスタイルを尊重した活動を展開しています。 ひょっとしたら伊藤研究室に配属してみて、「メンバーの研究テーマがバラバラすぎて私と同じ研究分野に興味をもつ人が見つからない」とか 「新しく入った後輩たちが私達とあまりにもタイプが異なる」と思われることがあるかもしれません。 こういう感想をもつ可能性があるのは伊藤研究室の宿命です。伊藤研究室の最大の利点の一つでもあり、人によっては最大の問題点だと感じるかもしれません。

いっぽうで、こういう研究室だからこそ、「多彩な考え・多彩な活動・多彩な研究テーマに接して視野を拡げ、多くの経験を積むことができる」のも伊藤研究室の特徴です。その点を最大限に活かした学生生活を過ごして下さい。

なお注意していただきたい点があります。 前述のとおり、伊藤研究室は研究以外の学外活動を全く制限せずに自主性を重んじて研究室生活を過ごすことを学生に期待しています。一方で、

早く結果を出した学生が、大学から利益を得る機会(*)を独占する傾向にある

(* 例えば海外出張の機会、学内表彰、奨学金返済免除などを指す)

という状況もあります。この点を忘れないようにした上で、どのような研究室生活を送るかを各自で考えて下さい。

伊藤はこんな人。

研究室選びは研究分野よりも「教員との相性」で選べ、という主張をSNSなどで見ることがあります。 そこで伊藤の行動パターンを簡単にまとめました。参考になれば幸いです。- メール等への返信は早いほうです。テンポよく連絡を取りながら研究を進めたい人には向いていると思います。

- 生活リズムを一定に守るほうです。夜は自宅で夕食をとり一定の睡眠時間を確保します。学生が困っていても18時くらいには帰ります。「締め切り直前に徹夜で追い込む」というタイプの人とはテンポが合わないかもしれません。

- 大学教員としての人脈と知名度は多少あると自負しています。皆さんを助けてくれる人をきっと紹介できると思います。

- 研究活動以外のことには干渉しません。学外活動(アルバイト・インターンシップ・サークル活動・旅行など)は一切制限しません。むしろ教員自身が何歳になっても学外活動(食べ歩き・飲み会・バンド活動・旅行など)を楽しんでいる派です。

- 研究テーマに関しては学生自身が面白いと思うことをやってほしい派です。ほかの先生だったら「やめたほうがいい」と制止するようなリスクのある研究テーマでも「面白いじゃん」と言って肯定する傾向があります。研究テーマ選びは最終的には自己責任であることを忘れないで下さい。

- できるだけ研究指導は平等にしたいと考える一方で、「細かく指導しなくても自主的に頑張って成果をあげる学生が大きな恩恵を得る」のが研究室として正しい状態であるとも考えています。

- 仕事はどちらかといえば断らないほうなので、常にカレンダーに予定が詰まっています。教員のスケジュールをチェックして自分のスケジュールをそれに合わせる、という感覚をもてない人には伊藤研究室は向いていません。

- 研究費は学生の学会出張につぎ込む派です。逆に言えば備品や機材の出費を節約する傾向があります。

- 学会や学位審査で学生を過度に守りません。ポスター発表等で隣に付き添うといったこともしませんし、学位審査でもよほどのこと以外は弁護しません。自分で頑張ってください。

- 研究業績以外の学生の利益(就職活動・奨学金獲得など)に協力します。推薦状の作成、エントリーシート等の添削、学会以外の発表練習などへの協力は惜しまないほうだと自分では思っています。

- 何歳になってもたまには自分でプログラムを書いて自分で発表に行きたい派です。ただし時間が足りないので現実には本当にたまにしかできていません。

研究室配属への手続きについて。

※文化情報工学科の研究室配属の規則については未定です。

情報科学科3年生の配属情報科学科の研究室配属は、3年生の2月中旬に開催される卒業研究発表会の後に決定されます。 各研究室への配属は、昨年度から、

という方法がとられています。 参考までに伊藤研究室の方針は、いまのところ以下のようになっています。あくまでも前例として参考にして下さい。

■ 学科の方針として2012年から「全ての研究室において定員は最大5人」となりました。

研究室配属希望者が6名以上になった場合には、教員が学生を選ぶことになります。

この選抜基準については、別途説明します。

|

他大学からの受験と配属まずは本学大学院の入試に合格しないといけません。詳しいことは 本学入試情報のページをご参照下さい。本学大学院理学専攻では、受験資格として「指導を希望する教員に事前に連絡すること」という主旨の条件が明記されています。言い換えれば、自主的に教員に連絡をとらずして唐突に受験しても合格はありえません。 伊藤研究室に配属しての大学院入学を希望される場合には、まずは itot (at) is.ocha.ac.jp までご連絡をお願いします。 ご連絡を頂ければ、主に学部での勉強内容、大学院進学後の希望研究テーマ、入試対策、などについて相談いたします。あまりにも希望研究テーマが伊藤研究室に合わない場合には、他の研究室を薦める可能性もあります。また伊藤研究室への受験希望者が多すぎる年にも、他の研究室を薦めることがあります。 本学入試情報のページをご覧頂ければわかりますが、本学ではTOEICやTOEFLなどの英語試験の認定成績の提出が必要で、また入試1日目の午前には筆記試験(数学・情報科学)があります。それに加えて専門科目の口述試験があります。どんなに研究面で意欲を示しても筆記試験の点数が低ければ合格はありえません。 まずは筆記試験の対策を最初に講じるべきです。その点についても面会時に説明いたします。 めでたく入試に合格されましたら、あとになって他の研究室に配属になることはまずありません。合格後は学部卒業研究の状況なども鑑みながら、どのようにしてスムーズに伊藤研究室に合流できるかを相談しましょう。過去の他大学出身生の前例として、学部卒業研究のうちから伊藤研究室とも連携し、他大学の学部に在籍しているうちに伊藤研究室の予算で学会発表出張に参加した、という事例があります。 他大学から伊藤研に入った学生の出身大学は以下のとおりです: 北九州市立大学、神戸大学、津田塾大学、東京学芸大学、東京工科大学、東京理科大学、奈良女子大学 |

こんな学生を歓迎します■ 研究テーマについて強い希望がなければ、伊藤研究室が最も強みとしている 『可視化』に関係あるテーマ に就いて頂くことになりますので、その場合には可視化に興味がある学生であることを強く期待します。それとは別に個人的には、以下のような学生を歓迎したい、という気持ちがあります。

|

Q&A

【Q】研究着手にあたり事前に何を勉強しておくべきですか?

【A】伊藤研究室では研究配属の直前直後に教科書の輪読をしたり学会の勉強会をするといったことはありません。というのも研究室メンバーの研究テーマが非常に幅広く、活動対象となる学会も学生によってバラバラだからです。よって、まず各学生の皆さんに対象研究分野を選んでもらい、その上で皆さんそれぞれと、何を勉強して何を目標にするかを議論します。言い換えれば、伊藤研では教員と学生の個人面談が全ての研究のスタートラインになります。どうしても気になる場合には研究室配属前でも個人面談ができますので、申し込んで下さい。

【Q】どうしても研究室に滞在しないといけないコアタイムなどはありますか?

【A】週1回(時期によっては週2回)の全員ゼミがある以外は全くありません。全員ゼミは原則対面参加ですが、ハイブリッドで実施していますので、体調不良等の理由があるときはオンライン参加可能です。アルバイトやサークル活動等も規制しません。基本的に各自の生活リズムで大学に来て下さい。ただし前述のとおり、教員をつかまえやすい時間に会話ができる学生の方が合理的に研究が進んでいる傾向は確実にあります。

【Q】開発環境に指定はありますか?

【A】特に指定していません。所属学科の計算機教育環境がMacなので学生も個人所有のMacで開発を進めることが多いです。

プログラミング環境は以下の3種類に大別されます。

- 可視化などの分野で基本手法の研究をする人は、主にJava言語での開発になります。この研究課題は伊藤自らが昔から開発をしていた環境にもとづいています。

- 可視化を道具として応用する人、他分野(特に機械学習、データサイエンス、音楽情報処理)との融合的な研究をする人は、Python言語やR言語を主とした開発環境を使うことが多いです。現在はこのパターンで研究に取り組む学生が一番多いです。

- 以前はUnity, Houdini, Blenderといったソフトウェアの上でプログラムを書くプロジェクトも多数ありましたが、最近は減少傾向です。

【Q】先輩学生の皆さんは伊藤研をどんな場所だと思っていらっしゃるでしょうか。

【A】伊藤研に見学に来られることがありましたら、先輩学生を紹介しますので、ぜひ連絡先などを交換して直接質問してみてください。教員には質問しにくいことを先輩学生に直接質問してみましょう。先輩学生たちも質問してくれたことを喜び、伊藤研について正直に説明してくれると思います。

【Q】自分のやりたい研究テーマが伊藤研で前例がないテーマなのですが、できますでしょうか。

【A】伊藤は基本的に「やりたい研究テーマがあるのなら困難があっても一度は挑戦してみるべきだ」と思っています。言い換えれば「やりたいことがあるのに着手しなかった」という後悔は極力避けてほしいと思っています。

以上のことから伊藤は、やりたい研究があるけど伊藤研の中に前例がないという場合には、積極的に学外の専門家に声をかけて共同研究を組むなどの形で、皆さんが望む研究テーマを実現しようとしています。ご協力いただいている共同研究先の関係者の皆さまには感謝に堪えません。